Nachweise

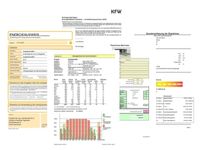

Der Energieausweis: Verschieden Faktoren beeinflussen den Energiebedarf von Gebäuden. Hierzu zählen die thermische Gebäudehülle, die eingesetzte Heiztechnik, sowie die solaren und internen Wärmegewinne. Des Weiteren wird aber auch der umweltrelevante Energieeinsatz für die Gewinnung, die Aufbereitung und den Transport des verwendeten Energieträgers berücksichtigt. Nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) können durch ein genormtes Verfahren die unterschiedlichen Gebäude verglichen und in eine Energieeffizienzklasse eingestuft werden.

Wärmeschutznachweis: Für zu errichtende Gebäude ist der Jahres-Primärenergiebedarf und die Qualität der Gebäudehülle im öffentlich-rechtlichen Verfahren nachzuweisen. Die gesetzlich vorgegebenen Höchstwerte dürfen hierbei nicht überschritten werden. Dies gilt auch für die Erweiterung bestehender Gebäude.

Schallschutznachweis: Lärmbelastung kann gesundheitsschädlich sein. Im öffentlich-rechtlichen Bauantragsverfahren ist deshalb die Einhaltung der Schallschutzanforderungen durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen nachzuweisen.

Individueller Sanierungsfahrplan: Die energetische Sanierung von Wohngebäuden hat eine Schlüsselfunktion für das Gelingen der Energiewende. Eine umfassende Energieberatung durch den individuellen Sanierungsfahrplan (iSfp) wird durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert.

KfW-Förderung: Der energieeffiziente Neubau und die energetische Sanierung werden von der Kreditanstalt für den Wiederaufbau (KfW) durch zinsgünstige Darlehn und/oder Zuschüsse gefördert. Die Einhaltung der hierfür geforderten technischen Mindestanforderungen ist durch einen zugelassenen Energieberater nachzuweisen. Diese Bestätigung ist für den Kreditantrag erforderlich. Ab 1. Juni 2014 müssen Sachverständige für die KfW-Programme „Energieeffizient Bauen und Sanieren“ in der Energieeffizienz-Expertenliste für die Förderprogramme des Bundes (www.energie-effizienz-experten.de) eingetragen sein.

Solar-Simulation: Weicht die geplante Ausführung von den standardgemäßen Annahmen und Vorgaben ab, können diese durch entsprechende Simulationsberechnungen ingenieurmäßig nachgewiesen werden.

Lüftungskonzept: Die Lüftung zum Feuchteschutz muss gemäß DIN 1946-6 ständig und nutzerunabhängig sichergestellt sein, da eine ausreichende, dauernde Selbstlüftung der Räume durch Wind und Thermik nicht mehr bei allen Gebäuden zu erwarten ist. Schimmelpilzbildung und Feuchteschäden sollen bei dieser grundsätzlichen nutzerunabhängigen Lüftung verhindert werden. Bei Altbauten ist ein Lüftungskonzept notwendig, wenn im Ein- und Mehrfamilienhaus mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster ausgetauscht bzw. im Einfamilienhaus mehr als 1/3 der Dachfläche neu abgedichtet wird.